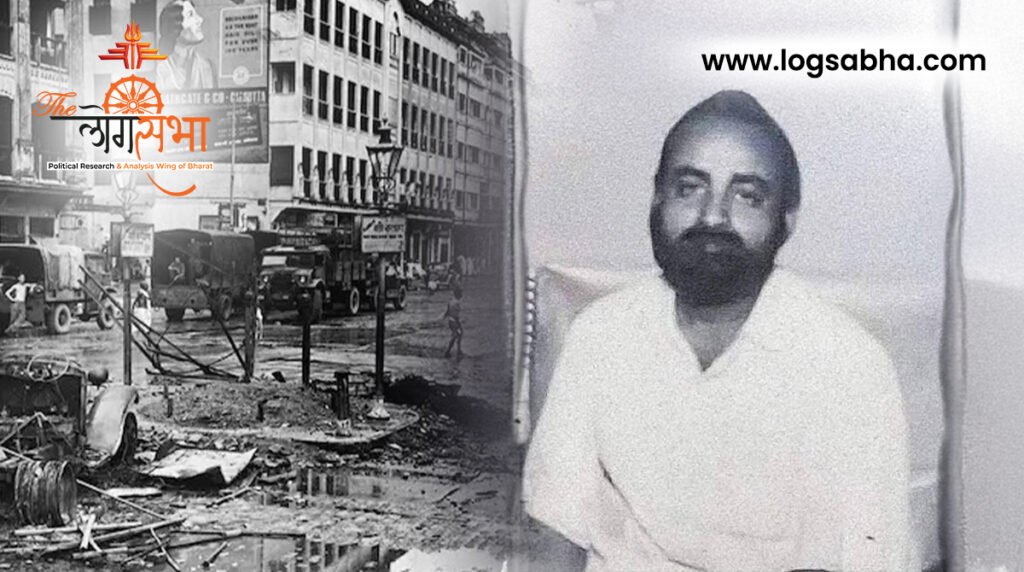

एक मांस बेचने वाला आदमी, जो 1946 में कोलकाता और तबाही के बीच दीवार बन गया।

शहर में आग — एक डरावनी शुरुआत

अगस्त 1946, कोलकाता। हवा में धुआँ और डर दोनों फैले थे। मस्जिदें और मंदिर एक साथ जल रहे थे। जहाँ कभी व्यापारियों की हँसी और ट्राम की घंटियाँ सुनाई देती थीं, वहीं अब चीख-पुकार और गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। “सिटी ऑफ़ पैलेसेज़” अब एक जंग का मैदान बन चुका था — भारत के इतिहास के सबसे भयानक दंगों में से एक: ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स।

ब्रिटिश राज टूट रहा था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को “डायरेक्ट एक्शन डे” का ऐलान किया — एक अलग मुस्लिम देश की मांग के लिए, लेकिन यह आह्वान कुछ ही घंटों में हिंसा में बदल गया। सड़कों पर लाशें बिछ गईं, घर जल गए, लोग मारे गए। पुलिस बेबस थी।

हुसैन शाहिद सुहरावर्दी की सरकार पर आरोप लगे कि वह जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी।

ऐसे माहौल में, एक मजबूत, चौड़े कंधों वाला आदमी सामने आया — गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे सब गोपाल पाठा के नाम से जानते थे।

गोपाल पाठा की शुरुआत

गोपाल चंद्र मुखर्जी का जन्म 1913–1916 के बीच कोलकाता के बौबाजार इलाके में हुआ। उनका परिवार मालंगा लेन में मांस की दुकान चलाता था। इसी वजह से लोग उन्हें “पाठा” कहने लगे — बंगाली में “पाठा” का मतलब होता है बकरी, जो नाम कभी उनके काम से जुड़ा था, वही बाद में साहस का प्रतीक बन गया।

गोपाल शरीर से बेहद ताकतवर और निडर थे। वे कुश्ती का अभ्यास करते थे, लेकिन उनमें सिर्फ ताकत नहीं, सोच भी थी। वे सुभाष चंद्र बोस और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। देशभक्ति और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा थे।

1940 के दशक में उन्होंने एक संगठन बनाया — भारत जातीय बहिनी (इंडियन नेशनल फोर्स)। पहले यह संगठन समाज सेवा और राहत कार्यों के लिए था, लेकिन समय के साथ यह एक स्थानीय सुरक्षा दल बन गया — जब सरकार असफल रही, तो यही लोग अपने मोहल्लों की रक्षा में खड़े हुए।

जब शहर जलने लगा

16 अगस्त 1946 — “डायरेक्ट एक्शन डे” के दिन मुस्लिम लीग की रैली हिंसा में बदल गई। देखते ही देखते आग बुर्राबाजार, हावड़ा, सीलदह और बौबाजार तक फैल गई।

घरों को आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गईं, लोगों की बेरहमी से हत्या हुई। महिलाओं पर हमले हुए, बच्चे मारे गए, परिवार उजड़ गए।

चार दिनों में करीब 5,000 से 10,000 लोग मारे गए।

गोपाल यह सब अपनी दुकान से देख रहे थे। वो जानते थे — अगर अब कुछ नहीं किया, तो सब खत्म हो जाएगा। जब पुलिस और सरकार चुप थीं, तब उन्होंने खुद कदम उठाया।

“अगर वो हमारे एक को मारें…”

गोपाल ने अपनी बहिनी के सभी युवकों को बुलाया। लोगों ने लाठी, तलवार, चाकू, लोहे की छड़ें और पुराने पिस्तौल जुटाए। उन्होंने गलियों में बैरिकेड बनाए और छतों पर चौकीदार तैनात किए। उनकी मांस की दुकान अब एक किला बन चुकी थी —जहाँ डरे हुए हिंदू शरण ले रहे थे।

गोपाल का आदेश साफ़ था और सख्त भी:

“अगर वो हमारे एक को मारें — तो हम उनके दस को मारेंगे।”

लेकिन उन्होंने इंसानियत की एक सीमा भी तय की। उन्होंने अपने साथियों को चेताया:

“औरतों, बच्चों या निहत्थों को कभी मत छूना।

याद रखो — रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसने किसी और की पत्नी को छुआ था।”

गोपाल ने बौबाजार को एक सुरक्षित जगह बना दिया। हजारों लोग वहाँ शरण पाए, खाना मिला, और सुरक्षा महसूस की। जब पूरे कोलकाता में आग जल रही थी — उनके इलाके में अनुशासन और साहस दोनों जिंदा थे।

हालात बदलने लगे

18 अगस्त तक कहानी बदलने लगी। अब डरने की बारी दूसरे पक्ष की थी। हर जगह खबर फैल गई — “गोपाल पाथा के लोग तैयार हैं, डरे नहीं हैं।”

20 अगस्त को एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री सुहरावर्दी भी थे, गोपाल से मिलने आए और शांति की गुहार लगाई।

गोपाल ने साफ़ कहा:

“पहले आप अपने हथियार डालिए — फिर मैं अपने डालूंगा।”

यह सिर्फ जवाब नहीं था — यह एक जीत थी। उस पल कोलकाता ने डर को पीछे छोड़ दिया। लोगों ने समझ लिया कि अब वे असहाय नहीं हैं।

कई लोगों ने कहा — उस दिन, कोलकाता को आग या हिंसा से नहीं, बल्कि हार और अधीनता से बचा लिया गया।

क्या गोपाल पाठा ने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से रोका?

यह दावा अक्सर किया जाता है कि “गोपाल पाठा ने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से बचाया।” यह बात पूरी तरह शाब्दिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि सीमाएँ एक साल बाद रैडक्लिफ कमीशन ने तय की थीं। लेकिन यह बात आत्मा में सच है।

उस समय बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि कोलकाता पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि यह बंगाल की राजधानी और आर्थिक केंद्र था। लेकिन शहर की 73% हिंदू आबादी और गोपाल पाथा का संगठित प्रतिरोध ने यह योजना विफल कर दी।

इतिहासकार मानते हैं कि अगर गोपाल ने लोगों को संगठित न किया होता, तो बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर जाते और कोलकाता की जनसंख्या का संतुलन बदल जाता। ऐसे में शहर शायद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता।

गोपाल खुद कहा करते थे:

“अगर हमने उस वक्त जवाब न दिया होता, तो पूरा कलकत्ता पाकिस्तान चला जाता।”

सीमांकन पर चाहे उनका सीधा असर न पड़ा हो, लेकिन उन्होंने लोगों की आत्मा, साहस और पहचान को बचा लिया। उनकी लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की नहीं थी — सम्मान और आज़ादी की थी।

इतिहास के साए में जन्मी एक जीवित कथा

हर उथल-पुथल भरे दौर में पैदा हुए लोगों की तरह, गोपाल की कहानी भी सीधी नहीं है। उनके समर्थकों के लिए वे रक्षक थे, उद्धारक थे — एक ऐसे आधुनिक शिवाजी, जिन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब शासन तंत्र ने लोगों को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उनके आलोचकों के लिए, वह एक ऐसा व्यक्ति थे जिसकी सख्त कार्यशैली ने समाज के ज़ख्म और गहरे कर दिए।

ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें “गैंग लीडर” कहा। बाद के कुछ लेखों में उनकी “बहिनी” (दल) को आज़ादी के सिपाहियों और मोहल्ले के रक्षकों का मिश्रण बताया गया। दंगे खत्म होने के बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो गोपाल समाज से अलग-थलग पड़ गए। वे ही लोग, जिन्होंने पहले उनके रक्षादल को पैसा दिया था, अब किनारा करने लगे।

सहयोग की कमी से उनके कुछ साथी गलत रास्तों पर चले गए — तस्करी, डकैती और रंगदारी में — जिससे गोपाल की छवि पर दाग लगा। फिर भी गोपाल पीछे नहीं हटे। जब 1947 में महात्मा गांधी कोलकाता आए और लोगों से हथियार डालने को कहा, तो गोपाल ने साफ़ इनकार कर दिया:

“जब हत्याएं हो रही थीं, तब गांधीजी कहाँ थे? इन्हीं हथियारों ने हमारी माँ-बहनों की रक्षा की। मैं एक कील तक नहीं छोड़ूँगा।”

तूफ़ान के बाद

दंगों के बाद के सालों में गोपाल देश की राजनीति से तो गायब हो गए, पर बावबाजार में उनकी पहचान एक नायक जैसी बनी रही। उन्होंने छोटे-छोटे कारोबार किए, विधवाओं की मदद की, दुर्गा पूजा आयोजित की और राहत कार्यों में जुड़े रहे। कानूनी परेशानियाँ भी आईं, लेकिन मोहल्ले के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं —

“वो आदमी, जिसने हमें बचाया।”

वे 10 फ़रवरी 2005 को 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से गए — इतनी लंबी उम्र कि इतिहास ने उन्हें पहले भुला दिया, और फिर दोबारा याद किया।

बीते कुछ सालों में उनका नाम फिर से अखबारों, लेखों और फिल्मों में आने लगा है। 2025 की फ़िल्म The Bengal Files में उन्हें “वो कसाई जिसने कोलकाता को बचाया” कहा गया। हालांकि उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जताई — उनके पोते शंतनु मुखर्जी ने कहा:

“वे मुस्लिम-विरोधी नहीं थे। जो भी उनके पास मदद के लिए आया — चाहे हिंदू हो या मुस्लिम — उन्होंने उसकी रक्षा की, लेकिन वे बंगाल को जलते नहीं देख सकते थे।”

विरासत: बावबाजार का शेर

इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि ज़रूरत से काम करते हैं। गोपाल पाथा ऐसे ही इंसान थे —

वे न संत थे, न राक्षस, जैसा कुछ लोगों ने कहा। जब शासन व्यवस्था टूट गई थी और लोगों को सिर्फ अपनी हिम्मत पर जीना था,

तब उन्होंने अपने समुदाय के लिए ढाल और तलवार दोनों का काम किया।

उनके समर्थक मानते हैं कि अगर गोपाल न होते, तो शायद कोलकाता भारत का हिस्सा न रहता — उन्होंने रवींद्रनाथ और विवेकानंद के इस शहर को पाकिस्तान की सीमा बनने से बचाया। वहीं, कुछ लोगों के लिए वे अब भी “खुद से न्याय करने वाले” व्यक्ति का प्रतीक हैं।

सच तो यह है कि गोपाल पाथा ने एक कठोर सच्चाई को साबित किया —

जब व्यवस्था टूट जाती है, तब आम लोग ही अपने हाथों से इतिहास को संभालते हैं।

और गोपाल ने यह काम अपने कसाई के चाकू से किया।

अंतिम अध्याय: भूला हुआ रक्षक

जैसे-जैसे बंगाल की राजनीति फिर से पुराने मतभेदों से हिल रही है, गोपाल पाथा की कहानी फिर सामने आ रही है — आधी हकीकत, आधा किस्सा। बावबाजार के लोगों के लिए वह आज भी कृतज्ञता का नाम हैं; इतिहासकारों के लिए वे एक कठिन सवाल — नैतिकता, हिंसा और प्रतिरोध की कीमत का प्रतीक।

पर एक बात तो तय है —

जब शहर जल रहा था, तब गोपाल पाठा खड़े हुए

और आज कोलकाता खड़ा है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई।

एक ऐसे रक्षक की कहानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया

कसाई, रक्षक और भुला दिया गया देशभक्त — वो आदमी जिसने तब डटकर खड़ा होना चुना जब कोलकाता जल रहा था। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें “गोपाल पाथा” कहा जाता है, अक्सर 1946 के कोलकाता दंगों में हिंदू रक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, पर उनकी ज़िंदगी वीरता और हिंसा के इन सरल चित्रों से कहीं ज़्यादा गहरी थी।

सड़क के योद्धा के पीछे एक क्रांतिकारी सोच, एक देशभक्त दिल और उस अराजक समय का आईना था। यहाँ उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कम लोग जानते हैं — परिवार, दस्तावेज़ों और स्वतंत्र अध्ययनों से लिए गए।

1. क्रांतिकारी शुरुआत और नैतिक अनुशासन

दंगों से पहले गोपाल “अनुशीलन समिति” से जुड़े थे — एक ऐसा गुप्त संगठन जो युवाओं को जिमखानों के ज़रिए अनुशासन और ताकत सिखाता था। यहीं से उनमें कर्तव्य और संयम की भावना जागी — उनका मानना था कि हिंसा अगर करनी भी पड़े, तो सीमाओं में होनी चाहिए।

वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्चा देशभक्त वही है जिसमें हिम्मत और अनुशासन दोनों हों।

दंगों के दौरान भी उन्होंने अपने साथियों को सख्त नियम दिए —

“निर्दोष पर हमला मत करो, लूट मत करो, और महिलाओं या बच्चों को नुकसान मत पहुँचाओ।”

2. जनता की विविध सेना

गोपाल की “भारत जातीय बहिनी” कोई धार्मिक संगठन नहीं थी, बल्कि कोलकाता के मेहनतकश लोगों का दल था — करीब 600 से 800 लोग — जिनमें दलित हिंदू, बिहार-उड़ीसा-पंजाब से आए मज़दूर, और शहर के अखाड़ों के पहलवान व दूधवाले शामिल थे।

1946 से पहले यह दल बाढ़ राहत, गरीबों को भोजन बाँटना और मोहल्ले की शांति बनाए रखने जैसे काम करता था। जब सरकार असहाय हो गई, तभी यह रक्षादल एक सशस्त्र सेना में बदल गया।

3. हथियार और संसाधन

जब कोलकाता में दंगे भड़के, तो गोपाल और उनके साथियों ने जो मिला उसी से हथियार बनाए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए पिस्तौल, ग्रेनेड और रायफलें काले बाज़ार में बिक रही थीं। पूर्व सैनिकों और गुप्त व्यापारियों ने हथियार दिए, जबकि लोहारों ने रातों-रात लाठियाँ, चाकू और तलवारें गढ़ीं।

पैसे का इंतज़ाम बुरराबाजार के मारवाड़ी व्यापारियों से हुआ, जो अपने परिवारों और कारोबार की सुरक्षा चाहते थे। गोपाल खुद उनसे जाकर कहते थे — “हम रक्षा करेंगे, आप सहयोग करें।” धीरे-धीरे उनकी “बहिनी” एक रक्षादल और उम्मीद दोनों बन गई।

4. गुरिल्ला रणनीति और जवाबी कार्रवाई

18 अगस्त 1946 को, “डायरेक्ट एक्शन डे” के दो दिन बाद, गोपाल ने आदेश दिया:

“अगर वे हमारे एक को मारें, तो उनके दस को मारो।”

यह बदले की भावना नहीं थी, बल्कि डर के ज़रिए संतुलन बनाने की कोशिश थी।

साथ ही उन्होंने कहा —

“रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सीता को छुआ — किसी स्त्री का अपमान मत करना।”

उन्होंने जुगल चंद्र घोष और बसंता जैसे पहलवानों के साथ मिलकर मुस्लिम नेशनल गार्ड और लीग समर्थक भीड़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। सिर्फ 48 घंटे में उनकी टीम ने कई हिंदू इलाकों पर फिर से नियंत्रण पा लिया — और दंगों का रुख पलट दिया।

5. बावबाजार की संधि

20 अगस्त तक हालात बदल चुके थे। मुस्लिम लीग के छात्र नेता जी. जी. अजमीरी और युवा शेख मुजीबुर रहमान (जो आगे चलकर बांग्लादेश के संस्थापक बने) गोपाल से शांति वार्ता के लिए मिले।

गोपाल ने युद्धविराम मंज़ूर किया, लेकिन शर्त रखी कि पहले हिंदू बस्तियों पर हमले बंद हों। उसी शाम मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी लालबाजार पुलिस मुख्यालय में मायूस बैठे दिखे — उन्हें समझ आ गया था कि जिन दंगों से वे ताकत दिखाना चाहते थे, वही अब उलटे पड़ गए थे।

6. रक्षक, शिकारी नहीं

गोपाल पाठा को अकसर सांप्रदायिक प्रतिशोधी के रूप में देखा गया, लेकिन कोलकाता के कई मुस्लिम परिवार आज भी उन्हें एक रक्षक के रूप में याद करते हैं। उन्होंने अपने इलाके में रहने वाले मुसलमानों से कहा था कि वे घरों से बाहर न निकलें — “जब तक मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा।”

खून-खराबे के उस दौर में उन्होंने अपने घर की छत पर कई मुस्लिम पड़ोसियों को शरण दी, जिनमें उनके व्यापारिक साझेदार भी थे जो उनकी दुकान को सामान सप्लाई करते थे। उनके मार्गदर्शक बिजय सिंह नाहर ने तो स्थानीय इमामों के साथ मिलकर शांति मार्च तक आयोजित किए। जिन लोगों ने उनसे शरण मांगी, उनके लिए गोपाल “कसाई” नहीं बल्कि एक संरक्षक थे।

7. रिश्तों और विचारों का जाल

गोपाल का परिवार खुद में एक कहानी था — वीरता और आदर्शों का संगम। उनके चाचा अनुकुल मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनकी बहन की शादी के जरिए परिवार का संबंध कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से जुड़ा।

गोपाल ने अपने युवावस्था में गांधीजी से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी थोड़े समय तक काम किया, हालांकि बाद में दंगों के समय उन्होंने उस रास्ते को अस्वीकार कर दिया।

बाउबाजार स्थित उनके पैतृक घर में आज भी राजा राममोहन राय, काज़ी नज़रुल इस्लाम, मदर टेरेसा, और डॉ. बिधानचंद्र राय के चित्र टंगे हैं — जो यह बताते हैं कि यह परिवार सोच में कभी सांप्रदायिक नहीं था, बल्कि खुला और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला था।

8. राजनीति का सिपाही

आजादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री डॉ. बिधानचंद्र राय ने कथित रूप से गोपाळ को कोलकाता की अशांत सड़कों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक “मजबूत आदमी” के रूप में इस्तेमाल किया। वामपंथी दलों ने उन पर हड़तालें तुड़वाने और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को डराने के आरोप लगाए — जिससे राजनीति और बाहुबल के बीच की रेखा धुंधली हो गई।

1940 के दशक के अंत तक गोपाळ ने अपनी बहिनी (दल) को सीमित रूप में बनाए रखा, यह कहते हुए कि — “जब तक हिंदुओं के खिलाफ खतरा है, हमें तैयार रहना होगा।”

9. अपराध की ओर गिरावट

1950 तक वही समाज, जिसने कभी उन्हें नायक माना था, उनसे मुंह मोड़ चुका था। जब समर्थन खत्म हुआ तो गोपाल और उनके पुराने साथी तस्करी, चोरी और रंगदारी जैसी गतिविधियों में शामिल हो गए।

लालबाजार पुलिस के अभिलेखों में उनका नाम कई डकैती और मिल लूट की घटनाओं के पीछे बतौर सरगना दर्ज है।

यह पतन लालच का नहीं, बल्कि उस समाज की कड़वी विडंबना थी जिसने संकट के समय उन्हें उपयोग किया और बाद में भुला दिया।

10. गांधी से असहमति

1947 में जब महात्मा गांधी कोलकाता शांति स्थापित करने आए, तो गोपाल ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना संदेश भेजा — “महात्मा जी, जब ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग’ हो रही थी, तब आप कहाँ थे? इन्हीं हथियारों ने हमारे लोगों की जान बचाई थी। मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, चाहे एक कील ही क्यों न हो।”

यह वाक्य उनके स्वभाव का सार था — नैतिक, पर अपने न्याय के प्रति अडिग, जो राजनीतिक आदर्शवाद से नहीं, ज़मीनी हकीकत से चलता था।

भुला दिया गया रक्षक

कई लोगों के लिए गोपाल पाठा अब भी “बाउबाजार का शेर” हैं — जिसने हिंदुओं की रक्षा की और कोलकाता को भारतीय बनाए रखा।

वहीं कुछ उन्हें एक स्वयंभू न्याय करने वाला व्यक्ति मानते हैं, जिसकी हिंसा ने शहर के ज़ख्म गहरे किए।

दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई का एक हिस्सा है। जब शासन और नैतिकता दोनों टूट रहे थे, तब गोपाळ वही बन गए जो उस समय शहर को सबसे ज़रूरत थी — एक ऐसा आदमी जो भागा नहीं, बल्कि इतिहास के ढहते क्षणों में डटा रहा।

उसके हाथों में भले ही छुरी थी, लेकिन दिल में एक क्रांतिकारी का साहस था — जिसने तब लड़ने का निर्णय लिया जब दुनिया चुप हो चुकी थी।