कुछ मौतें दुखद होती हैं। कुछ संदिग्ध होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, जो किसी राष्ट्र की दिशा बदल देती हैं।

11 फरवरी 1968 को दीनदयाल उपाध्याय का शव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास रेलवे पटरियों के किनारे मिला। वे केवल 51 वर्ष के थे। उस दिन भारत ने सिर्फ भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष को नहीं खोया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद की राजनीति के एक महत्वपूर्ण विचारक को भी खो दिया—एक ऐसे व्यक्ति को, जो देश की सोच को नई दिशा दे रहे थे।

उपाध्याय सत्ता के पीछे भागने वाले राजनेता नहीं थे। वे एक विचारक, अनुशासित संगठनकर्ता और एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। इस विचार ने पश्चिमी पूँजीवाद और सोवियत समाजवाद दोनों को चुनौती दी। उन्होंने इसके बजाय भारत की संस्कृति से जुड़ी और आत्मनिर्भरता पर आधारित सोच रखी। उस समय कांग्रेस का राजनीति पर पूरा प्रभाव था और विपक्ष बिखरा हुआ था। ऐसे में उन्होंने जनसंघ को स्पष्ट विचार और मजबूत दिशा दी। और फिर अचानक वे नहीं रहे।

सुबह की ठंडी रोशनी में उनका शरीर अकेला पड़ा था। कोई साफ कारण नहीं। कोई स्पष्ट कहानी नहीं। केवल सवाल—जो आधी सदी से अधिक समय से बने हुए हैं। क्या यह दुर्घटना थी? लूटपाट? राजनीतिक हत्या? या विश्वासघात? जवाब न मिलने से उनकी मृत्यु एक साधारण घटना नहीं रही, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक रहस्य बन गई।

लेकिन एक बात स्पष्ट है—उनकी मृत्यु ने उनके विचारों को समाप्त नहीं किया। उलटे, उनके विचार और मजबूत हुए। अनसुलझी परिस्थितियों ने उन्हें राष्ट्रवादी राजनीति में एक प्रतीक बना दिया। उनके विचारों ने जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की दिशा को प्रभावित किया। शासन, अर्थनीति और सांस्कृतिक सोच पर उनका असर लंबे समय तक बना रहा।

यह लेख केवल उस सुबह के रहस्य को नहीं देखता, बल्कि उस क्षण के महत्व को समझने की कोशिश करता है—एक उभरती हुई सोच, जो अपने शिखर पर अचानक रुक गई। क्योंकि कभी-कभी किसी देश के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत के अनुत्तरित सवालों को देखना जरूरी होता है।

दीनदयाल उपाध्याय: जीवन और विचार

दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्रता के बाद के भारत के एक राजनीतिक दार्शनिक, संगठनात्मक रणनीतिकार और प्रमुख वैचारिक व्यक्तित्व थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक थे—वही संगठन, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। उपाध्याय एकात्म मानववाद के सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसने समकालीन केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीति के वैचारिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया।

25 सितंबर 1916 को जन्मे और 11 फरवरी 1968 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए उपाध्याय का जीवन बौद्धिक गहराई और अनुशासित संगठनात्मक कार्य का संगम था। उन्होंने कभी उच्च कार्यकारी पद नहीं संभाला, किंतु उनका प्रभाव सत्ता के प्रयोग से अधिक विचारों के निर्माण में निहित था।

प्रारंभिक जीवन और व्यक्तित्व निर्माण

उपाध्याय का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट नगला चंद्रभान में हुआ। बाल्यावस्था में ही वे अनाथ हो गए—दो वर्ष की आयु में पिता और आठ वर्ष की आयु में माता का निधन हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के बीच रिश्तेदारों ने उनका पालन-पोषण किया। इन प्रारंभिक संघर्षों ने उनके भीतर सामाजिक न्याय और नैतिक शासन के प्रति गहरी संवेदनशीलता विकसित की।

उन्होंने राजस्थान में शिक्षा प्राप्त की और बाद में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातक किया। आगे की पढ़ाई आगरा और इलाहाबाद में की, किंतु अंततः उन्होंने पारंपरिक करियर के बजाय सार्वजनिक जीवन का मार्ग चुना। उन्होंने विवाह नहीं किया और स्वयं को पूर्णतः वैचारिक तथा सामाजिक कार्य के लिए समर्पित कर दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव

1937 में छात्र जीवन के दौरान ही, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और शीघ्र ही पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। संगठन निर्माण में उनकी अनुशासित और व्यवस्थित कार्यशैली ने उन्हें उत्तर प्रदेश में संघ के विस्तार का प्रमुख आधार बना दिया।

1940 और 1950 के दशक में उन्होंने ‘राष्ट्रधर्म’ और ‘पांचजन्य’ जैसे वैचारिक पत्रों का संपादन किया। उनके लेख ऐतिहासिक चिंतन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संतुलित संयोजन थे।

1951 में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना में भूमिका निभाई। मुखर्जी की मृत्यु के बाद उपाध्याय पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे। वे एक दशक से अधिक समय तक महासचिव रहे और 1967 में अध्यक्ष बने।

एकात्म मानववाद की आधारशिला

1965 में उपाध्याय ने व्याख्यानों की एक श्रृंखला के माध्यम से “एकात्म मानववाद” की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह दर्शन पश्चिमी पूँजीवाद और समाजवाद दोनों का विकल्प प्रस्तुत करता था, जिन्हें वे सांस्कृतिक संदर्भ से अलग होने के कारण अधूरा मानते थे।

इसके प्रमुख सिद्धांत थे—

समग्र मानव विकास: व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के रूप में देखना।

धर्म-आधारित शासन: सार्वजनिक नीति को केवल भौतिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य के आधार पर निर्देशित करना।

अंत्योदय: समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देना।

स्वदेशी और विकेंद्रीकरण: आत्मनिर्भरता और ग्राम-केंद्रित विकास पर बल देना।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: राष्ट्र को साझा सभ्यतागत विरासत पर आधारित समुदाय के रूप में देखना।

एकात्म मानववाद का उद्देश्य भौतिक प्रगति और नैतिक-सांस्कृतिक निरंतरता के बीच संतुलन स्थापित करना था। यह व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद के बीच एक संतुलित मध्य मार्ग प्रस्तुत करता था।

राजनीतिक नेतृत्व और अंतिम वर्ष

1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने विपक्षी दलों के बीच समन्वय मजबूत करने और पार्टी की वैचारिक स्पष्टता को सुदृढ़ करने पर काम किया। उनका ध्यान तात्कालिक लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संगठनात्मक विस्तार पर था।

11 फरवरी 1968 को वे मुगलसराय रेलवे स्टेशन (जिसका नाम बाद में उनके सम्मान में बदला गया) के निकट मृत पाए गए। उनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकीं, जिससे निरंतर बहस और अटकलें बनी रहीं। 51 वर्ष की आयु में उनका निधन जनसंघ को उसके निर्माणकाल में उसके प्रमुख विचारकों में से एक से वंचित कर गया।

तथ्य और विचार

प्रमुख शक्तियाँ

-

शीतयुद्ध काल में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के लिए एक विशिष्ट भारतीय ढाँचा प्रस्तुत किया।

-

नैतिक शासन और सामाजिक समरसता पर बल दिया।

-

“अंत्योदय” की अवधारणा दी, जो बाद की कल्याणकारी नीतियों में दिखाई दी।

-

जनसंघ और उसके उत्तराधिकारी भाजपा की वैचारिक एकरूपता को मजबूत किया।

आलोचनाएँ

-

आलोचकों का मत है कि एकात्म मानववाद दार्शनिक रूप से व्यापक है, किंतु विस्तृत आर्थिक नीतियों का स्पष्ट खाका कम प्रस्तुत करता है।

-

कुछ के अनुसार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उनका जोर बहुलतावादी समाज में सीमित दृष्टिकोण का संकेत दे सकता है।

-

अन्य का तर्क है कि सभ्यतागत आदर्शों को व्यावहारिक शासन-व्यवस्था में रूपांतरित करना चुनौतीपूर्ण है।

स्थायी विरासत

आज दीनदयाल उपाध्याय का प्रभाव संस्थानों, नीतिगत संदर्भों और वैचारिक विमर्श में दिखाई देता है। उनकी जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है, और अनेक सरकारी योजनाएँ “अंत्योदय” के सिद्धांत का उल्लेख करती हैं।

उनके निधन के आधी सदी से अधिक समय बाद भी उनकी प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि उन्होंने शासन को एक सभ्यतागत दृष्टिकोण से देखने का विचार दिया—एक ऐसा दृष्टिकोण, जो भारत में विकास, पहचान और राष्ट्रीय दिशा पर चल रही बहसों को आज भी प्रभावित करता है।

1937: जीवन का निर्णायक मोड़

1937 का वर्ष दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। मात्र 21 वर्ष की आयु में, कानपुर में अध्ययन करते हुए, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उस समय यह एक सामान्य वैचारिक जुड़ाव प्रतीत हो सकता था, किंतु यही निर्णय आगे चलकर उनके बौद्धिक विकास, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक विरासत की दिशा तय करने वाला बना।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक प्रभाव

उपाध्याय कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जब उनका परिचय संघ से हुआ। वे पहले ही एक गंभीर और अनुशासित विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाते थे। बाल्यकाल की कठिनाइयों और भारतीय इतिहास व संस्कृति के प्रति गहरी रुचि ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया था।

1930 के दशक के उत्तरार्ध का राजनीतिक वातावरण—औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन और सांस्कृतिक पहचान पर बहस—वैचारिक चिंतन के लिए अनुकूल था। इसी समय उनका परिचय संघ के कार्यकर्ताओं, विशेषकर सुंदर सिंह भंडारी, से हुआ, जिन्होंने उन्हें संगठन की अनुशासित और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ी विचारधारा से परिचित कराया।

विचारों के प्रति समर्पण

संघ का चरित्र-निर्माण, सामूहिक संगठन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित दृष्टिकोण उन्हें गहराई से प्रभावित करता था। यह आंदोलन केवल चुनावी राजनीति या तत्काल आंदोलन से आगे बढ़कर दीर्घकालिक राष्ट्रनिर्माण की बात करता था।

1937 में उन्होंने औपचारिक रूप से संघ की शपथ ली और स्वयंसेवक बने। यह एक साधारण जुड़ाव नहीं था; यह सेवा, अनुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर आधारित एक दीर्घकालिक दृष्टि से जुड़ने का निर्णय था।

छात्र से पूर्णकालिक कार्यकर्ता तक

अगले कुछ वर्षों में उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ संगठन में सक्रियता बढ़ाई। 1942 में उन्होंने पूर्णकालिक प्रचारक बनने का निर्णय लिया। यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं—जैसे विवाह और पारंपरिक करियर—का त्याग करना पड़ा।

यह केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था; यह उनके इस विश्वास का प्रमाण था कि राष्ट्रनिर्माण के लिए समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक महत्व

1937 में संघ से जुड़ने का निर्णय उन्हें उस आंदोलन के केंद्र में ले आया, जो स्वतंत्रता के बाद के दशकों में व्यापक रूप से विकसित हुआ। इस अनुभव ने उन्हें संगठनात्मक प्रशिक्षण, वैचारिक स्पष्टता और सहयोगियों का ऐसा नेटवर्क दिया, जो आगे चलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना में निर्णायक सिद्ध हुआ।

इन्हीं वर्षों में वे विचार अंकुरित हुए, जो बाद में “एकात्म मानववाद” के रूप में सामने आए—एक ऐसा प्रयास, जिसमें पश्चिमी राजनीतिक और आर्थिक मॉडलों के स्थान पर एक विशिष्ट भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया गया।

एक निर्णायक मोड़

1937 में दीनदयाल उपाध्याय का निर्णय केवल एक संगठन से जुड़ना नहीं था; यह आजीवन मिशन की शुरुआत थी। इसने उनके जीवन की दिशा अकादमिक पथ से वैचारिक नेतृत्व की ओर मोड़ दी और भारतीय राजनीतिक चिंतन पर उनके स्थायी प्रभाव की आधारशिला रखी।

1940–1950 का दशक: निर्माण का दौर

1940 और 1950 के दशक दीनदयाल उपाध्याय के बौद्धिक और संगठनात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। 1937 में संघ से जुड़ने और 1942 में पूर्णकालिक प्रचारक बनने के बाद उन्होंने अनुशासित सेवा और वैचारिक कार्य का मार्ग अपनाया। यही कालखंड उन्हें एक समर्पित स्वयंसेवक से केंद्रीय विचारक और संगठनकर्ता में परिवर्तित करता है, जिसने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की।

संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ और विस्तार

पूर्णकालिक प्रचारक बनने के बाद उपाध्याय ने सादगी और समर्पण का जीवन अपनाया। उन्हें मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बाद में दिल्ली में कार्य सौंपा गया। उन्होंने माधव सदाशिव गोलवलकर और बालासाहेब देवरस जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कार्य किया।

उनकी जिम्मेदारियों में शाखाओं का विस्तार, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और संगठन की वैचारिक मजबूती शामिल थी। स्वतंत्रता और विभाजन (1946–1948) के उथल-पुथल भरे समय में उन्होंने राहत कार्यों और सामुदायिक समन्वय में योगदान दिया।

1948 में संघ पर लगा प्रतिबंध एक बड़ी चुनौती थी। यद्यपि 1949 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया, पर उस अवधि में संगठन को भीतर से मजबूत बनाए रखना आवश्यक था। उपाध्याय उन कार्यकर्ताओं में थे, जिन्होंने इस कठिन समय में संगठन की निरंतरता बनाए रखी। 1950 के दशक की शुरुआत तक उनकी संगठनात्मक क्षमता और वैचारिक स्पष्टता ने उन्हें संघ और उसके उभरते राजनीतिक मंच के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बना दिया।

साहित्यिक और बौद्धिक योगदान

संगठनात्मक कार्य के साथ-साथ उपाध्याय ने लेखन के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ‘राष्ट्रधर्म’ और ‘पांचजन्य’ जैसे प्रकाशनों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय पहचान, शासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी लेखन शैली सरल और स्पष्ट थी, जिसका उद्देश्य विचारों को आम पाठकों तक पहुँचाना था।

उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और आदि शंकराचार्य जैसी ऐतिहासिक विभूतियों पर भी लेखन किया। इन रचनाओं में उन्होंने इतिहास के माध्यम से एकता, अनुशासन और नैतिक उद्देश्य की भावना को रेखांकित किया।

इसी काल में वे विचार विकसित हुए, जो आगे चलकर “एकात्म मानववाद” के रूप में सामने आए। उन्होंने पश्चिमी आर्थिक विचारधाराओं—पूँजीवाद और साम्यवाद—दोनों की आलोचना की और उन्हें भारत की सामाजिक संरचना के लिए अपर्याप्त बताया। इसके स्थान पर उन्होंने धर्म, सामाजिक समरसता और संतुलित विकास पर आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

उस दौर का महत्व

1940 और 1950 का दशक दीनदयाल उपाध्याय की दोहरी पहचान—संगठनकर्ता और विचारक—को स्पष्ट रूप से स्थापित करने वाला काल था। राजनीतिक उथल-पुथल के समय उनके जमीनी प्रयासों ने उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपस्थिति को मजबूत किया। साथ ही, उनके लेखन और वैचारिक कार्य ने भारतीय जनसंघ की बौद्धिक नींव रखी और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संरचना को आकार दिया।

अनुशासित सेवा, गंभीर चिंतन और वैचारिक विकास का यह चरण उनके बाद के राजनीतिक नेतृत्व की दिशा तय करने वाला सिद्ध हुआ। इन्हीं वर्षों में उन्होंने उन विचारों और नेटवर्क को सुदृढ़ किया, जिन्होंने आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया।

1965: एक नई वैचारिक दिशा — एकात्म मानववाद

1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने अपने सबसे स्थायी बौद्धिक योगदान—एकात्म मानववाद—को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। यह विचारधारा मुंबई (तत्कालीन बंबई) में दिए गए चार व्याख्यानों की श्रृंखला के रूप में सामने आई। इसने भारतीय जनसंघ को दार्शनिक आधार प्रदान किया और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पहचान का केंद्रीय तत्व बनी।

उस समय भारत की राजनीतिक बहस एक ओर पश्चिमी पूँजीवाद और दूसरी ओर राज्य-नियंत्रित समाजवाद के बीच सीमित थी। उपाध्याय ने इसके स्थान पर एक विशिष्ट भारतीय मार्ग की परिकल्पना की, जो सभ्यतागत मूल्यों, नैतिक शासन और समग्र विकास पर आधारित था।

राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि

1960 के दशक के मध्य तक भारत आर्थिक चुनौतियों, प्रशासनिक केंद्रीकरण और रणनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था। भारी राज्य-नियोजन की सीमाएँ स्पष्ट होने लगी थीं। बाहरी संघर्षों ने राष्ट्रीय पहचान और आत्मनिर्भरता पर नई बहस को जन्म दिया।

इस वातावरण में भारतीय जनसंघ को एक स्पष्ट वैचारिक ढाँचे की आवश्यकता थी, जो उसे कांग्रेस के समाजवाद और मार्क्सवादी विचारधारा से अलग पहचान दे सके। उपाध्याय, जो लंबे समय से संघ के प्रचारक और जनसंघ के रणनीतिकार थे, को यह दृष्टि स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

मुंबई में प्रस्तुत विचार

चार सुव्यवस्थित व्याख्यानों में उपाध्याय ने अपने तर्क विकसित किए—

-

उन्होंने पूँजीवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना की, क्योंकि दोनों मनुष्य को केवल आर्थिक इकाई मानते हैं।

-

उन्होंने “एकात्म मानव” की अवधारणा प्रस्तुत की—ऐसा व्यक्ति जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर बना है।

-

उन्होंने “अंत्योदय” का सिद्धांत दिया—प्रगति का सही मापदंड समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान है।

-

उन्होंने समुदाय-आधारित और विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया, जो सांस्कृतिक निरंतरता से जुड़ी हो।

बाद में इन व्याख्यानों को “एकात्म मानववाद” शीर्षक से प्रकाशित किया गया और इसे पार्टी के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया।

मुख्य सिद्धांत

एकात्म मानववाद कुछ प्रमुख आधारों पर आधारित है—

-

समग्र विकास: प्रगति केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए।

-

धर्म नैतिक आधार के रूप में: शासन का मार्गदर्शन नैतिक कर्तव्य से होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा या वर्ग संघर्ष से।

-

अंत्योदय: नीति का केंद्र समाज का अंतिम व्यक्ति हो।

-

विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता: स्थानीय समुदायों को मजबूत करना और अत्यधिक केंद्रीकरण से बचना।

-

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: राष्ट्र साझा सभ्यतागत विरासत और सामूहिक चेतना से निर्मित होता है।

उन्होंने पश्चिमी मॉडलों को अपनाने के बजाय भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन की वकालत की।

राजनीतिक प्रभाव और विरासत

1965 में भारतीय जनसंघ ने औपचारिक रूप से एकात्म मानववाद को स्वीकार किया। 1968 में उपाध्याय के निधन के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने उनके विचारों का संदर्भ दिया। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ, तब भी एकात्म मानववाद उसकी वैचारिक धुरी बना रहा।

समय के साथ अंत्योदय और आत्मनिर्भरता जैसे विचार विभिन्न नीतिगत पहलों में दिखाई दिए।

आलोचना और प्रश्न

समर्थकों के अनुसार एकात्म मानववाद नैतिक शासन और सांस्कृतिक आधार पर टिका एक स्वदेशी वैचारिक विकल्प है। आलोचक कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर इसका जोर बहुलतावाद और समावेशिता पर प्रश्न खड़े करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इसका विकेंद्रीकृत आर्थिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की चुनौतियों का पूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं करता।

फिर भी, इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह विचार आज भी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक विमर्श को प्रभावित करता है।

1965 में उपाध्याय ने केवल व्याख्यान नहीं दिए; उन्होंने एक ऐसी दृष्टि को व्यवस्थित रूप दिया, जो उनके जीवनकाल से बहुत आगे तक प्रभावशाली रही।

1967: भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में दीनदयाल उपाध्याय

फरवरी 1967 में दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। यह उनके औपचारिक राजनीतिक जीवन का शिखर था और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ एक दशक तक अपेक्षाकृत छोटा विपक्षी दल रहा। 1962 के लोकसभा चुनाव में उसे केवल चार सीटें मिली थीं। उसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था।

परंतु 1960 के दशक के मध्य तक परिस्थितियाँ बदल रही थीं। 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध, खाद्यान्न संकट और आर्थिक ठहराव ने कांग्रेस की अजेय छवि को कमजोर किया। 1967 के आम चुनाव कांग्रेस के प्रभुत्व में पहली बड़ी दरार लेकर आए और विपक्षी दलों के लिए अवसर पैदा हुआ।

ऐसे समय में पार्टी को वैचारिक रूप से स्पष्ट और संगठनात्मक रूप से अनुशासित नेतृत्व की आवश्यकता थी। उपाध्याय इस भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प बने।

एक अलग दृष्टि

उनकी नियुक्ति कई कारणों से महत्वपूर्ण थी—

-

गहरी संगठनात्मक जड़ें: उन्होंने जमीनी स्तर पर लंबे समय तक कार्य किया था।

-

वैचारिक योगदान: 1965 में एकात्म मानववाद की प्रस्तुति ने पार्टी को स्पष्ट दिशा दी।

-

व्यक्तिगत सादगी और विश्वसनीयता: उनका जीवन अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक था।

-

एकजुट करने की क्षमता: आंतरिक मतभेदों के बीच वे संतुलनकारी नेतृत्व प्रदान कर सकते थे।

उनका चयन पार्टी की वैचारिक और संगठनात्मक एकता का संकेत था।

1967 का चुनावी विस्तार

उनके नेतृत्व में 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 4 से बढ़कर 35 सीटें जीतीं। यह पार्टी का पहला बड़ा राष्ट्रीय उभार था। राज्य स्तर पर भी हिंदी पट्टी में उसका प्रदर्शन मजबूत रहा और वह कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों का हिस्सा बना।

यह चरण जनसंघ के हाशिये से प्रभावशाली विपक्ष बनने की दिशा में निर्णायक कदम था।

नेतृत्व की प्राथमिकताएँ

अध्यक्ष के रूप में उपाध्याय ने—

-

एकात्म मानववाद को पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में मजबूत किया।

-

आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकरण की वकालत की।

-

सदस्यता विस्तार और संगठनात्मक समन्वय पर बल दिया।

-

युवाओं और कैडर-निर्माण को प्रोत्साहित किया।

उनका नेतृत्व बौद्धिक गहराई और व्यावहारिक संगठन कौशल का संयोजन था।

असमय अंत

11 फरवरी 1968 को वे मुगलसराय रेलवे स्टेशन (बाद में उनके नाम पर परिवर्तित) के निकट मृत पाए गए। उनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ आज तक स्पष्ट नहीं हो सकीं। 51 वर्ष की आयु में उनका निधन उस समय हुआ, जब पार्टी अपनी दिशा को सुदृढ़ कर रही थी।

इसके बाद नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के हाथों में आया, जिन्होंने उपाध्याय द्वारा सुदृढ़ की गई वैचारिक और संगठनात्मक नींव को आगे बढ़ाया।

नेतृत्व का निर्णायक दौर

1967 में दीनदयाल उपाध्याय का अध्यक्ष पद पर आना भारतीय जनसंघ के परिपक्व होने की दिशा में एक निर्णायक चरण था। उनके नेतृत्व में—

-

पार्टी की वैचारिक पहचान सुदृढ़ हुई।

-

आंतरिक एकता मजबूत हुई।

-

उसे एक गंभीर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित होने का अवसर मिला।

यद्यपि उनका कार्यकाल संक्षिप्त रहा, पर उनके नेतृत्व ने पार्टी के भविष्य के विकास के लिए संरचनात्मक और दार्शनिक आधार तैयार किया। इस दृष्टि से 1967 केवल उनके राजनीतिक जीवन का शिखर नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीतिक चिंतन और संगठनात्मक विकास की व्यापक यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

11 फरवरी 1968: दीनदयाल उपाध्याय की अनसुलझी मृत्यु

11 फरवरी 1968 की सुबह, भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय का शव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (तत्कालीन मुगलसराय) के निकट रेलवे पटरियों के पास मिला। मात्र 51 वर्ष की आयु में वे अपने बौद्धिक और राजनीतिक प्रभाव के शिखर पर थे। उनकी अचानक और रहस्यमय मृत्यु स्वतंत्र भारत की राजनीति की सबसे चर्चित और अनसुलझी घटनाओं में से एक बनी हुई है।

अंतिम घंटे

10 फरवरी 1968 को उपाध्याय दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन में सवार हुए, जहाँ उन्हें पार्टी की बैठक में भाग लेना था। वे द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे थे।

अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन के बाहरी सिग्नल के पास पटरियों के किनारे उनका शव देखा। उनके निजी सामान आसपास बिखरे हुए थे। ट्रेन स्टेशन पार कर चुकी थी।

परिस्थितियाँ तुरंत संदेह उत्पन्न करने वाली थीं। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, किंतु यात्रा के दौरान क्या हुआ—इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

प्रारंभिक जाँच

रेलवे अधिकारियों ने इसे प्रारंभ में अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों को चलती ट्रेन से गिरने के अनुरूप बताया गया। प्रारंभिक आधिकारिक व्याख्या दुर्घटना या संभवतः चोरी से जुड़ी घटना की ओर झुकी।

हालाँकि, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों ने इस स्पष्टीकरण पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने लापता दस्तावेज़ों, घटनास्थल की विसंगतियों और घटनाक्रम की अस्पष्टता की ओर संकेत किया। उनकी बढ़ती राजनीतिक प्रतिष्ठा को देखते हुए संदेह केवल दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा।

दबाव बढ़ने पर आगे भी जाँच हुई। दो व्यक्तियों को चोरी से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई, आपराधिक कृत्य का परिणाम थी, या राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। मामला कई बार पुनः उठाया गया, किंतु अंततः निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा।

सवाल, संदेह और सिद्धांत

समय के साथ अनेक संभावित व्याख्याएँ सामने आईं—

-

राजनीतिक हत्या का सिद्धांत: कुछ लोगों का मानना था कि उनका बढ़ता प्रभाव उन्हें विरोधियों के लिए लक्ष्य बना सकता था।

-

आंतरिक प्रतिद्वंद्विता की परिकल्पना: कुछ ने राजनीतिक नेटवर्क के भीतर मतभेदों की संभावना जताई, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला।

-

चोरी की घटना: आधिकारिक जाँच मुख्यतः इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करती रही कि घटना चोरी से जुड़ी हो सकती है।

-

षड्यंत्र सिद्धांत: समय-समय पर व्यापक राजनीतिक या भू-राजनीतिक षड्यंत्र की बातें भी सामने आईं, परंतु किसी की पुष्टि प्रमाणित दस्तावेज़ों से नहीं हुई।

आज तक कोई भी व्याख्या निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है।

राजनीतिक प्रभाव

उपाध्याय की मृत्यु उस समय हुई जब उन्होंने जनसंघ को चुनावी सफलता दिलाई थी और पार्टी नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उनका अचानक निधन एक महत्वपूर्ण चरण पर नेतृत्व का शून्य छोड़ गया।

अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने आगे चलकर संगठन को आगे बढ़ाया और उस वैचारिक आधार को मजबूत किया, जिसे उपाध्याय ने आकार दिया था।

उनके विचारों से जुड़े राजनीतिक समूहों में उनकी मृत्यु समर्पण और बलिदान के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। 11 फरवरी को आज भी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

रहस्य क्यों बना हुआ है

कई कारण इस अनिश्चितता को बनाए रखते हैं—

-

1968 में सीमित फोरेंसिक तकनीक

-

प्रत्यक्षदर्शियों का अभाव

-

उस समय का राजनीतिक संवेदनशील वातावरण

-

जाँच के निष्कर्षों की अस्पष्टता

पाँच दशकों से अधिक समय बाद भी निर्णायक उत्तर न मिल पाने के कारण यह प्रकरण बहस और अनुमान का विषय बना हुआ है।

ऐतिहासिक चिंतन

दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बौद्धिक दृढ़ता, संगठनात्मक अनुशासन और वैचारिक स्पष्टता से भरा हुआ था। उनकी असमय और रहस्यमय मृत्यु ने उनकी विरासत में एक गहरा और त्रासद अध्याय जोड़ दिया।

11 फरवरी 1968 से जुड़े अनुत्तरित प्रश्नों ने उनकी मृत्यु को केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहने दिया; वह भारत की राजनीतिक स्मृति का एक अनसुलझा अध्याय बन गई—जो आज भी चिंतन और बहस को प्रेरित करता है।

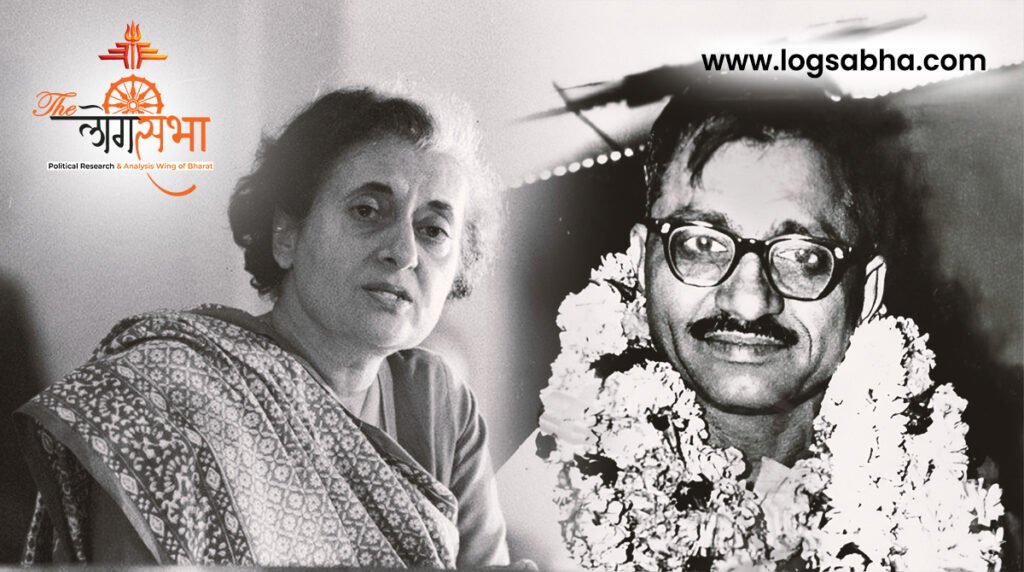

दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु स्वतंत्र भारत के सबसे विचलित करने वाले राजनीतिक रहस्यों में से एक मानी जाती है। यह उस समय हुई जब भारतीय जनसंघ इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा था। यही संदर्भ इस घटना को सामान्य रूप से स्वीकार करना कठिन बनाता है।

फिर भी इतिहास संतुलन और अनुशासन की माँग करता है। संदेह प्रमाण नहीं होता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सबूत नहीं होती। दशकों की चर्चा के बावजूद किसी जाँच ने इंदिरा गांधी या उनकी सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका सिद्ध नहीं की। आधिकारिक अभिलेख आज भी कोई अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करते—सवाल बाकी हैं, पर ठोस प्रमाण नहीं।

इस घटना की गूंज केवल उसके रहस्य में नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ में भी है। वह समय भारत में केंद्रीकृत समाजवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं के बीच तीव्र बहस का था। उनकी अचानक अनुपस्थिति ने इन वैचारिक टकरावों को और स्पष्ट कर दिया। विडंबना यह रही कि जिस विचारधारा का वे प्रतिनिधित्व करते थे, वह आगे चलकर और मजबूत हुई।

इस अनसुलझे रहस्य ने इस घटना को राष्ट्रीय स्मृति का स्थायी हिस्सा बना दिया। यह याद दिलाता है कि एक युवा लोकतंत्र में राजनीतिक विश्वास कितना संवेदनशील होता है। जब प्रश्नों का समाधान नहीं होता, तो वे लंबे समय तक जनचेतना में बने रहते हैं।

अंततः यह प्रकरण किसी पर आरोप लगाने से अधिक इतिहास के प्रति ईमानदारी की मांग करता है। लोकतंत्र अफवाहों से नहीं, पारदर्शिता से मजबूत होता है। जब तक अनुमान की जगह स्पष्टता नहीं लेती, फरवरी 1968 केवल एक तिथि नहीं रहेगा—वह भारत की राजनीतिक चेतना में एक जीवित प्रश्न बना रहेगा।